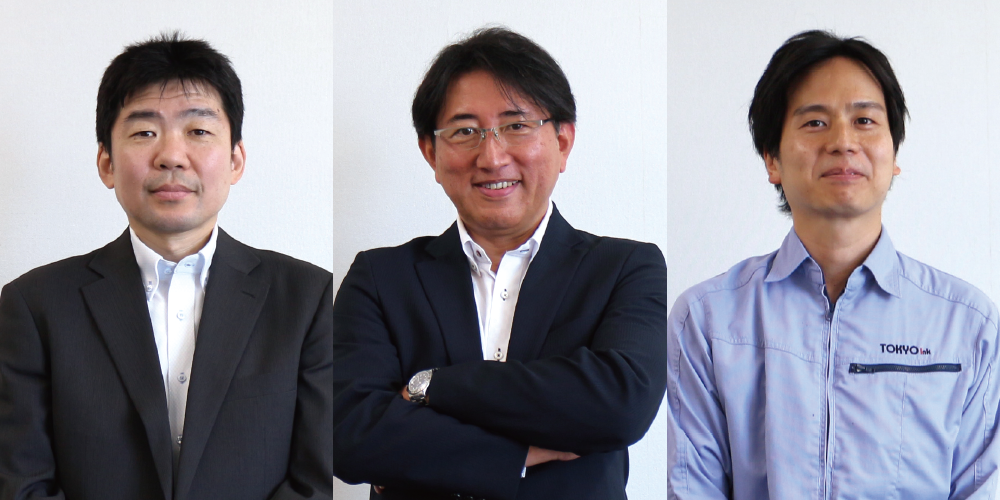

今回は、グラビアインキ営業部のIさん(写真中央)、営業統括企画部のKさん(写真左)、インキ技術第2部のOさん(写真右)にお話を伺いました。 *所属は取材当時のものです。

年間で推計50億個以上が販売されているコンビニおにぎり。今そのパッケージ印刷に静かな変化が起きています。2050年カーボンニュートラルの実現を目指すアクションとしてライスインキの採用が広がっているのです。バイオマスインキのひとつであるライスインキは、従来は捨てられていた米ぬかから搾油したこめ油を原材料とする印刷インキ。

東京インキでは単に植物由来というだけでなく、「輸入原材料に頼らない」ことを重視したライスインキ

「PULPTECC(パルプテック)」「LAMITECC(ラミテック)」をラインナップしています。「環境対応を模索する企業はもちろん、自治体をはじめお米の産地からも良い反応。お米が主食の国ならではの『循環』に注目していただいています」とIさん。そんなライスインキ開発の経緯、また企業間の垣根を超えて取り組む普及活動について語っていただきました。

Oさん

新しいインキを採用していただく場合、それまで使っていたインキから少しずつ切り替えるということは基本的になくて、「完全に切り替える」という判断をしていただくことになります。そのためライスインキには、従来インキを上回るか少なくとも同等のクオリティが求められます。PULPTECC で言えばフィルム用表刷りインキとしての皮膜物性に加えて米袋に必要な設計も必要でした。

----------

[フィルム用表刷りインキの物性]

・耐摩擦性

・耐熱性

・耐スクラッチ性

・耐油性

・耐モミ性

----------

[米袋用の物性]

・PE チューブへの密着性

・両面印刷適性

・ノンスリップ性

・米粒を充填した後の耐性

----------

同様にLAMITECC も自社の既存の裏刷りインキに比べても遜色のない品質を有しています。