今回は、インキ技術第1部のMさん(写真左)、インキ営業第1部のKさん(写真中央)、

羽生工場製造部のOさん(写真右)にお話を伺いました。

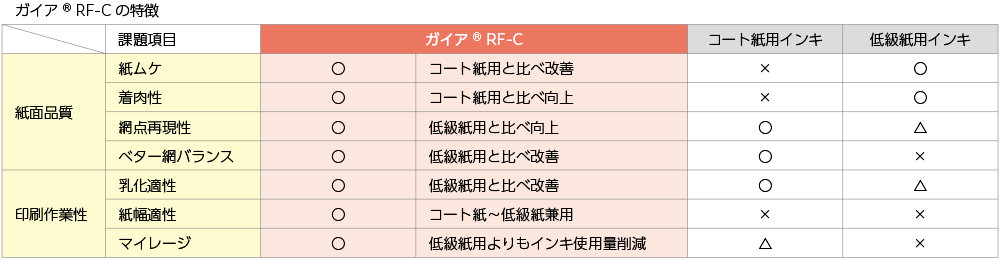

紙とインキ。印刷物の素材は基本的にはこのふたつ。しかし紙にもインキにも多種多様な種類があり、そこには想像もつかないような奥の深い世界が広がっています。今回ご紹介する『ガイア® RF-C』は、コート紙にもザラ紙にも使える兼用インキ。開発を担当したMさん曰く「かっこよく言うとハイブリッドなインキです」。なんとこのインキ、コロナ不況の真っ只中に孤高の右肩上がりで販売を伸ばし、東京インキのオフセットインキの売上を牽引した稼ぎ頭。営業・技術・製造が一体となって取り組んだ開発の日々を振り返っていただきました。